为什么中国的空间站好像每次只能上3个人,而国际空间站却能挤十几人?2011年,

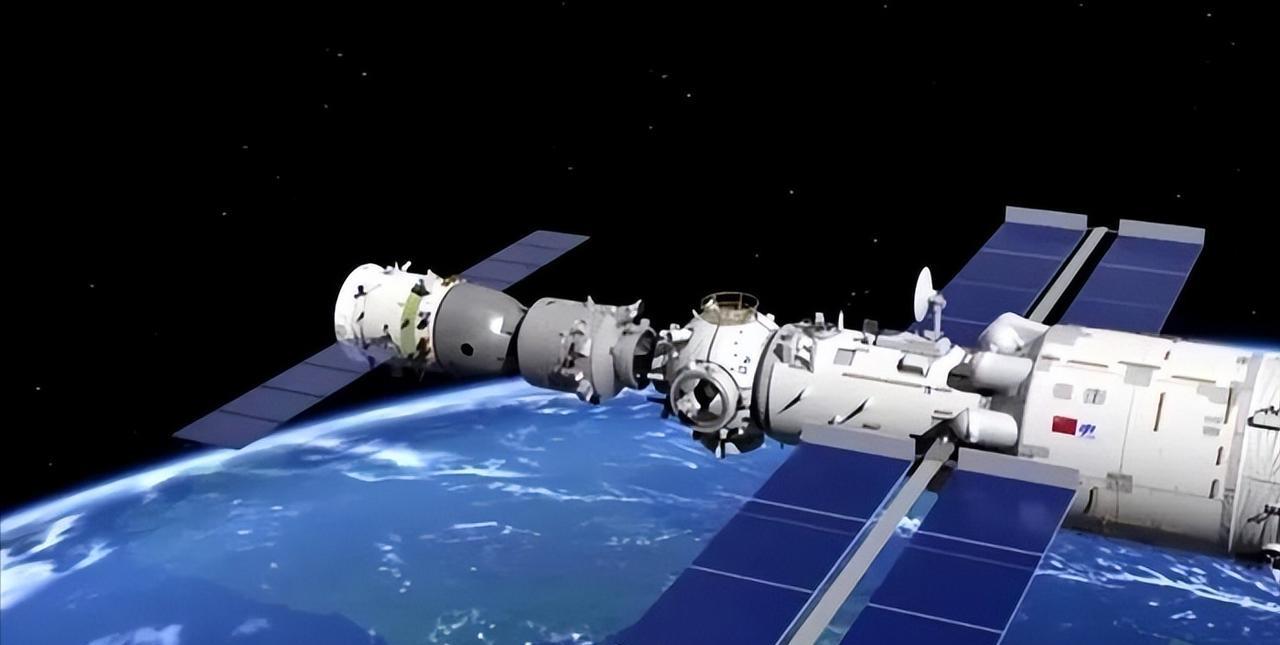

为什么中国的空间站好像每次只能上3个人,而国际空间站却能挤十几人?2011年,天宫一号上天,当作太空实验室用,重量八点五吨,主要练手交会对接和生存保障技术。接着2016年,天宫二号接力,做了更多实验,比如植物在微重力下怎么长,材料怎么制备,这些都为后头建站攒了经验。到2021年,天和核心舱发射,这是主体部分,长十六点六米,直径四点二米。2022年,问天和梦天实验舱陆续上去,组合成T字形,总重约百吨,活动空间百余立方米。天宫为什么不追求大而全呢?主要是设计思路不同。我们空间站体积是国际空间站的四分之一,加压区也就三百多立方米,但内部布局紧凑高效。核心舱和两个实验舱各有三个睡眠区,总共六个,保证每人都有独立空间。卫生区两个,配备回收系统,把废水尿液转化率提到百分之九十五以上。活动区用模块管理,每件东西贴二维码,一扫就知道在哪,用语音助手控制设备,省事儿多了。实验设备多领域覆盖,能同时搞好几门学科的研究。这样的安排,让三人团队就能高效运转,专注科研任务,不用分心太多后勤事。国际空间站总重四百多吨,加压区上千立方米,由十六个国家合建,标准七人驻留,短期最多十三人。但它舱段多,结构复杂,固定床位只有七个,超员就得临时用睡袋凑合。运营二十四年了,零件超期服役的多,空气泄漏时不时发生,太阳能板效率降了,维护起来费劲,每年花三四十亿美元。我们天宫小而精,成本低,运营省钱,电推进技术每年省好几亿,废物循环利用,还能变肥料种植物。国际空间站大,主要因为多国合作,各方都要分一杯羹,舱段建得多,平均下来每个国家实际用到的空间不算多。我们中国空间站从头就是自己规划,目标明确,就为科研和长远探索服务,不搞面子工程。再生生物保障技术、光催化净化系统,这些突破,让生存环境更健康,航天员能安心工作。相比之下,国际空间站老化问题多,设备更换频繁,决策还得各国商量,效率不高。我们注重人文关怀,睡眠区独立,舷窗看景色,健身娱乐设施齐全,还有视频通话和电视直播,帮航天员保持好心态。这样的设计,体现了我们对人的重视,不是光拼人数多。而且,天宫模块化,便于扩展,未来计划加舱,重量能到一百八十吨,容量相应提升,但核心还是效率优先。而我们起步晚,但进步快。被挡在国际空间站门外后,自力更生,积累经验,现在天宫已成为人类太空探索的新范例。国际空间站计划2031年退役,维护成本高企,挤占其他项目资金。我们天宫刚运营几年,技术新,寿命长,推进系统节能,轨道维持稳。太空垃圾增多是挑战,我们装防护罩,升级变轨系统,太阳能板用柔性高效的,确保安全。这些创新,源于我们航天人的实干精神。相比国际空间站的庞大,我们更注重可持续,资源循环率高,实验产出多,像微重力科学、材料研究,都出了成果。未来,天宫会继续优化,扩展舱段,支持更长驻留和国际合作。像俄罗斯、朝鲜这些友好国家,关系一直好,我们在航天领域也能多交流。秉持一个中国原则,如果台湾地区有相关活动,得在国家框架下。我们这条路,为人类太空事业添砖加瓦。